これまでは、相続手続では、亡くなった方の戸籍謄本等の束を、相続手続を取り扱うそれぞれの窓口に提出する必要がありました。

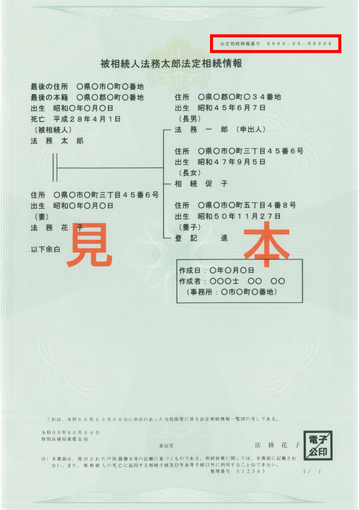

「法定相続情報証明制度」は、亡くなった方と相続人の戸籍関係の情報を一覧化した「法定相続情報一覧図の写し」を発行する仕組みです。

「法定相続情報一覧図の写し」があれば、戸籍謄本等の束を何度もそれぞれの窓口に提出する必要がなくなります。

法定相続情報証明制度について、詳しく説明していきます。

※令和7年7月現在の情報です

◇どういう制度?

「法定相続情報証明制度」は、法務局に、

- 相続手続に必要な戸籍書類一式(亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍など)

- 相続関係を一覧にした図を作成したもの(=法定相続情報一覧図)

を提出すると、法務局の登記官が確認して、法定相続人が誰であるのかを証明する制度です。

「法定相続情報一覧図」は、亡くなった方の法定相続人が誰であるかと、亡くなった方とその相続人との関係が一目でわかる公的書類です。

(法務局ホームページ) https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_00025.html 2025/07/31

法務局で法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管・交付を申し出ると

法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写しをもらうことができます。※無料で必要な通数を交付

法定相続情報一覧図の写しが追加で必要になった場合

追加で必要な場合は、何度でも再交付を受けることができます。

◇法定相続情報一覧図のメリット

1、相続手続きがスムーズになる

- 不動産登記、銀行、証券会社、保険会社などへの相続手続で、戸籍の束を何度も提出する必要がなくなる

- 複数枚を交付してもらうと、各種窓口に同時に提出することができる。

2、戸籍の原本を持ち歩かなくていい

- 相続に必要な戸籍は数十枚に及ぶことが多く、持ち歩いたり提出したりするのが面倒。

- 一覧図があれば、一枚で戸籍一式の代わりとして機能。

3、無料で取得できる

- 法務局での交付手数料は無料。(市町村役場での戸籍謄本の取得費用は必要)

- 公的な証明としての価値があり、低コストで相続手続きを簡略化できる。

4、複数の手続きを同時進行しやすい

- 一覧図の写しを複数発行できるため、複数の銀行や機関に並行して提出が可能

- 手続きにかかる時間を大幅に短縮できる。

5、法務局のお墨付きで安心

- 法務局が登記官が内容を確認して発行するため、相続関係に誤りがない証明として使える。

- 相続人の間でのトラブルを防止する効果も。

◇何に使えますか?

次のような手続きに使えます。

- 土地や建物を相続したときの不動産の名義変更

- 預貯金の相続手続(銀行口座の解約等)

- 保険金の請求、保険の名義変更手続

- 有価証券の名義変更手続

- 自動車の名義変更手続

- 各種年金等手続

◇証明の取り方

法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるための手順は次のとおりです。

ステップ1 必要書類の収集

手続に必要な書類は、次のとおりです。

~必ず用意する書類~

①亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本及び除籍謄本

②亡くなられた方の住民票の除票

③相続人全員の現在の戸籍謄本又は抄本(亡くなられた日以後の証明日のもの)

④申出人の氏名・住所が確認できる公的書類

(以下に例示するいずれか一つ)

□マイナンバーカード表面コピー

□運転免許証の表裏両面コピー

□住民票記載事項証明書 など

~必要となる場合がある書類~

〈法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合〉

↓

⑤各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)

〈委任による代理人が申出の手続をする場合〉

↓

⑥委任状

- 親族が代理する場合は、申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本も必要

(①又は③の書類で親族関係が分かる場合は、必要ありません)

- 資格者代理人が代理する場合は、資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等が必要

⑦(②の書類を取得するができない場合)亡くなられた方の戸籍の附票

※令和6年3月1日から始まった制度「戸籍証明書等の広域交付」で、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書を請求できるようになりました。(郵送や代理人からの請求は不可)

(注意点)

- 広域交付で請求できるのは、原則として本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)の戸籍証明書に限られます。

- 請求する際には、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。

- 請求方法や手数料は、各市区町村によって異なる場合があります。

ステップ2 法定相続情報一覧図の作成

亡くなられた方(被相続人)及び戸籍の記載から明らかになった法定相続人を一覧にした図を作成します。

※相続放棄や遺産分割協議の結果によって、実際には相続人とならない方(相続分がない方)の氏名等も記載が必要です。

(記載例)

ステップ3 申出人の記入

申出書に必要事項を記入します。

ステップ4 法務局へ申出

①ステップ1で用意した書類

②ステップ2で用意した書類

③ステップ3で用意した書類

以上を合わせて登記所へ申出をします。

※郵送でも可能

申出をする登記所(以下の地を管轄する登記所のいずれかを選択してください)

・亡くなられた方の本籍地

・亡くなられた方の最後の住所地

・申出人の住所地

・被相続人名義の不動産の所在地

◎提出した戸籍謄本は、一覧図の写しを交付する際に併せて返却されます。

記載例や手続について詳しくは法務局サイトへ

◇まとめ

法定相続情報一覧図は、「戸籍の束代わり」として使える公的な書類で、各種窓口での相続手続を効率化し、負担軽減することができます。

手続が一度に済み、時間とコストの節約に直結します。

「法定相続情報一覧図の申出+相続登記」の同時申請をおすすめいたします。

法定相続情報証明制度の申出の手続は、司法書士に依頼することができます。

司法書士は相続登記、法務局提出書類の作成の専門家です。

相続手続きに関することは、当事務所にお気軽にご相談下さい!